Nova York é conhecida, entre muitas outras coisas, por estar sempre recheada de atrações e eventos artísticos, o que é inspirador. Isso quase faz valer a pena o transporte público horrível e decadente, os aluguéis altíssimos e a interminável série de irritações diárias impostas pela cidade.

VEJA TAMBÉM: 6 exposições de arte em São Paulo

Levando em conta tudo isso, ainda há poucos lugares no mundo mais animadores para um jovem artista, escritor ou cineasta. Em Nova York, é possível aprender coisas novas o tempo todo, pois a exposição à cultura é constante.

Entretanto, há sempre uma sensação um pouco esmagadora de “excesso de arte” na qual o interminável fluxo de abertura de galerias, feiras de arte e exibições de museu parecem começar a se fundir em um só. A histeria faz com que seja possível perceber com mais facilidade quando uma experiência de arte tem um impacto mais profundo e duradouro.

Veja, na galeria de fotos, as 15 experiências artísticas mais memoráveis de Nova York em 2017:

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES“Kinetic Painting”, de Carolee Schneeman, no MoMA PS1

O movimento feminista “#metoo” foi algo inevitável e a conscientização que ele trouxe poderá ser sentida na cultura por muito tempo. No meio artístico, especificamente, tem sido espetacular assistir a ícones originais da arte sexual feminista, como Marilyn Minter, Betty Tompkins, Judith Bernstein e Carolee Schneeman, tornarem-se uma espécie de novo padrão.

Essas artistas foram evitadas durante o início de suas carreiras. O mundo masculino e branco não levava seu trabalho a sério, provavelmente porque se sentia ameaçado por representações de confronto do sexo por artistas mulheres. Representantes femininas tradicionais das artes também evitaram essas artistas, pois seu feminismo da primeira e segunda ondas considerava o trabalho libidinal dessa nova geração explorador e antitético para os valores feministas. Mas tudo isso mudou.

Nas terceiras e quartas ondas, essas artistas e outras viram seus preços subirem e sua influência cultural crescer. Marilyn Minter foi o tema de uma gloriosa exposição solo no Brooklyn Museum no ano passado, Betty Tompkins teve exposições solo no PPOW e na Marlborough Gallery neste ano e Judith Bernstein foi o tema de uma exposição solo no Drawing Center. E, finalmente, Carolee Schneeman, que está atualmente em exibição no MoMA PS1, em um dos trabalhos de corpos mais poderosos de todos os tempos.

Schneeman é o tipo de artista que pode fazer um aspirante dizer: “Se eu pudesse ser apenas 0,000001% tão bom quanto isso, terá valido a pena”. Mestre na pintura, fotógrafa fascinante e experimentalista aventureira que redefiniu o uso do corpo como material cru em vídeos, performances e instalações, ela nos deixa atônitos diante da sua capacidade de se adequar a incontáveis meios.

Uma das maravilhosas peculiaridades da exibição é olhar de volta para esses trabalhos, agora reconhecidos, e entender que muito disso foi ridicularizado com desprezo da crítica quando exibido ao público pela primeira vez.

Há autorretratos fotográficos fragmentados em preto e branco em que Schneeman utilizou seu próprio corpo como reservatório de abstração e beleza. “Meat Joy”, uma série performática capturada em fotografias, exibe homens e mulheres de diferentes raças rolando em meio a pilhas de peixe e carne ao som de rock psicodélico. A intenção era capturar a unificação de diferentes humanos em relação à repulsa mútua sobre a Guerra do Vietnã, o que ilustra a incrível habilidade da artista de inclinar-se para a política sem sacrificar sua propensão por estéticas fortes e confrontadoras. Com Schneeman, tem-se a sensação de que a arte vem em primeiro lugar e que nela as pessoas irão encontrar ideais políticos.

Schneeman é o tipo de artista que a cultura precisou alcançar e apenas agora foi revelada como tendo uma influência incalculável sobre a arte contemporânea, o cinema, a fotografia, o feminismo e a positividade sexual.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES“Google Murder Suicide”, de Mark Flood, na Maccarone Gallery

Este foi um ano importante para a Maccarone Gallery, que ganhou reputação por colocar artistas de inclinação underground na cena comercial. A galeria recebeu exposições poderosas de Jack Pierson, Carol Bovem, Ricky Swallow, Sarah Charlesworth e outros. Porém, foi a exposição de verão sobre novas pinturas do artista multimídia de Houston (e ex-vocalista líder da banda de punk conceitual Culturcide) Mark Flood que foi mais violentamente perspicaz em sua crítica da cultura contemporânea.

Intitulada “Google Murder Suicide”, Flood estilizou o logo e várias funções do mecanismo de busca. Ao criticar simultaneamente a cultura digital e a dependência e exploração do mundo de e por isso, a exposição de Flood reconhece que o Google se tornou, em certo sentido, “tudo”: toda imagem, toda obra de arte ou conhecimento que você pode adquirir, pode ser visto por meio da ferramenta de busca. O Google é o juiz e júri do conteúdo, e, se o seu conteúdo não valer o clique, ele será também o executor. As pinturas do logo do Google de Flood têm uma beleza peculiar derivada de sua familiaridade inata com espectador contemporâneo.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBESWhitney Biennial

Com trabalhos inesquecíveis de artistas como Jordan Wolfson, Deana Lawson, Leigh Ledare, Henry Taylor, Kaya, Rafa Esparza, John Divola e muitos outros, a Whitney Biennial de 2017 foi uma das mais significativas na história recente. Mas as obras em si não foram realmente o motivo de sua importância. Ele passa pela controvérsia causada pela carta da escritora Hannah Black aos curadores Mia Locks e Christopher Lew exigindo que a pintura “Open Casket”, de Dana Schutz, que retratava o corpo do rapaz assassinado pela Ku Klux Klan, Emmett Till, não apenas fosse removida da exposição, mas destruída, para garantir que nunca chegasse ao mercado.

As reações à carta de Black foram desde apoio público até reprovação afiada, mas o lado bom foi o despertar de um fascinante debate. De repente, artistas, escritores e curadores estavam discutindo apropriação cultural: quem tem o direito a que em um determinado assunto. Mas, mais do que isso, a carta de Black chamou a atenção (intencionalmente ou não) para a inerente falsidade do politicamente correto no trabalho artístico.

Apesar da “Real Violence”, de Wolfson, e de outras peças controversas, a bienal foi construída para ser totalmente politicamente correta. É compreensível o porquê de essa decisão ter sido tomada, dadas as rigorosas divisões políticas e raciais nos Estados Unidos. Mas a inclusão de uma pintura tão obviamente densa culturalmente quanto a de Schutz deixou claro que o caminho para a loucura é pavimentado de boas intenções. Se mais atenção fosse prestada na qualidade da arte em si (a pintura de Schutz, mesmo sem o seu conteúdo ofensivo, está longe de ser o melhor trabalho da artista), a estética seria justificativa suficiente para sua existência.

A arte deve ser linda, feia, confrontadora ou, de alguma maneira, esteticamente demandante. Quando olhamos para um conteúdo antes de olharmos para o poder físico ou imaginário de uma peça, tendemos a cometer erros. Devemos agradecer à Whitney Biennal por gerar esse tipo de discussão.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES“Visual Notes from an Upside Down World”, na PPOW Gallery

A PPOW Gallery, aberta por Penny Pilkington e Wendy Olsoff no coração da cena artística de East Village na década de 1980, está prosperando por fazer nada além do que ser ela mesma e trazer o espírito anárquico de suas origens underground ao mercado de luxo de Chelsea (ela se mudou para a bolha de galerias comerciais em 2002). O local exibiu uma série sem concorrentes em 2017: Adam Putnam, Robin F. Williams, Aurel Schmidt, Charlie Ahearn, Betty Tompkins, Annabeth Rosen e Portia Munson tiveram exposições solo neste ano com resultados que variaram de poderosos a transcendentais.

Mas foi essa exposição em grupo da galeria que se destacou. “Visual Notes from an Upside Down World” (“Notas visuais de um mundo de ponta cabeça”, em tradução livre), com curadoria do historiador Jack McGrath, observa a história da arte para examinar as maneiras como os artistas criaram objetos de discordância durante períodos de agitação política e cultural. Obviamente conectada a nossa própria era política tensa, a exibição encontra força em obras de arte que se recusaram a se conformar com as culturas conservadoras que as cercavam. O título se refere a um trabalho em vídeo do artista Carlo Motta, intitulado “Inverted World” (“Mundo Invertido”), que exibe o artista pendurado de cabeça para baixo em uma capela em Lucca, na Itália.

A exibição foca em artistas que realizaram seus trabalhos sob condições de conflito cultural e, mesmo assim, utilizaram a arte para estabelecer suas identidades e crenças que se opunham às repressões culturais predominantes nas sociedades em que viviam. Havia obras de grandes fotógrafos surrealistas, como Man Ray, Pierre Molinier e Hans Bellmer.

- Anúncio publicitário

Reprodução/FORBES

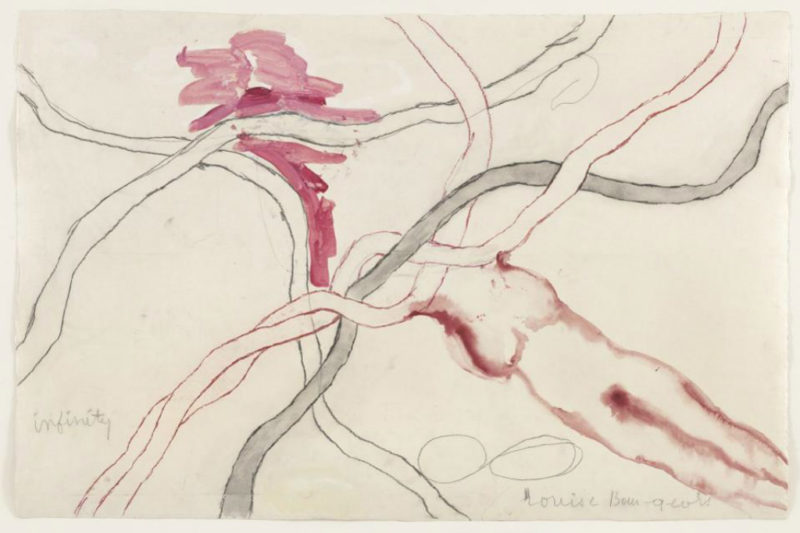

Reprodução/FORBES“An Unfolding Portrait”, de Louise Bourgeois, no MoMA

Os artistas estão cada vez mais se definindo como artistas de “meios mistos”. Man Ray uma vez zombou da sugestão de um jornalista de que ele deveria parar sua prática de pintura em favor de seus lucrativos e respeitados experimentos fotográficos, reafirmando sua crença de que artistas que escolhem um único meio é uma “noção burguesa que pretende que eles exerçam o mesmo papel capitalista do que aqueles que trabalham em empregos tradicionais”.

Louise Bourgeois foi, inegavelmente, uma artista sem interesse pela rigidez de meios, mas pelo potencial ilimitado da arte: pintura, escultura, desenho e gravuras tinham, para ela, a mesma importância. As gravuras dominam a retrospectiva de 2017 de Bourgeois no MoMA “An Unfolding Portrait”. Exibindo 1.200 composições em gravura ao lado de esculturas, pinturas e desenhos, a mostra reforçou a noção da artista de que seus meios nunca competiram uns com os outros.

Ainda que tenha permanecido elástica em sua atitude em relação aos objetos que criou, Bourgeois sempre enfatizou a importância da coerência temática. Não era como ela dizia o que dizia, mas o quê ela estava tentando dizer, que era importante. Ela utilizava o grotesco e o feio para expelir seus próprios demônios relacionados à opressão feminina, obrigações familiares fraturadas e dificuldades pessoais no geral. O trabalho de Bourgeois reforçou a prática da produção de arte como algo pessoal. Seu tema era ela mesma, seus pensamentos, suas ansiedades.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES“Between the Clock and the Bed”, de Edvard Munch, no Met Breuer

Uma coisa é certa: o medo define o mundo contemporâneo. Mas, ao olhar para a retrospectiva de Edvard Munch no Met Breuer, “Between the Clock and the Bed”, somos forçados a pensar que, talvez, o medo tenha definido todas as eras da existência humana.

Não é possível olhar pinturas como o icônico “O Grito” sem pensar que alienação, raiva e tristeza infinita são sinônimos da sensação de estar vivo. Munch, porém, não deve ser visto como uma figura particularmente depressiva, mas como um documentador astuto da condição humana.

Sete pinturas nunca antes exibidas nos Estados Unidos, 15 autorretratos produzidos durante toda a vida de Munch e trabalhos gerais de toda a sua vida, do século 19 ao 20, revelam Munch como um pintor que permaneceu tão revolucionário no século 20 quanto era no período simbolista em que cresceu. A mostra chama atenção para o papel de Munch como um universalista. Ele retorna a certos temas muitas vezes ao longo de sua carreira, vendo certas emoções como direitos humanos inalienáveis: ansiedade, tristeza, melancolia, raiva. Essa é a condição humana. Essa era a vida que Munch viu e pintou.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES“SIKKEMA JENKINS AND CO. IS COMEPELLED TO PRESENT THE MOST ASTOUNDING AND IMPORTANT PAINTING SHOW OF THE FALL ART SHOW VIEWING SEASON!”, de Kara Walker, na Sikkema Jenkins

O release de imprensa de Kara Walker para sua última exposição na Sikkema Jenkins foi uma recusa. Uma afirmação de seu papel como uma artista, e não como ideologista política. “Eu estou cansada, cansada de me posicionar, de ser considerada, cansada de ‘ter uma voz’ ou, pior ainda, ‘ser um exemplo'”, escreveu ela.

Seu trabalho falou por ela. Walker sempre foi um para-raios único para o criticismo. Sua inclinação para representações de hiper-violência contra corpos negros foi ridicularizada pelos típicos opositores conservadores, mas também por bem intencionadas audiências millennial. A violência é seu direito, sugere essa exposição de novas pinturas. A violência existe, e Kara Walker apresenta isso. Bela e rigorosamente.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES“Feedback”, no Marlborough Contemporary

Nos últimos anos, a Marlborough Contemporary tem dado ao curador e ator Leo Fitzpatrick seu próprio pequeno espaço nos fundos da galeria, batizado de “The Viewing Room”. Nele, Fitzpatrick tem reinado livre para exibir trabalhos de artistas que ele ama: de ícones da arte experimental como Betty Tompkins e o cineasta Jack Smith a artistas contemporâneos subestimados como Agathe Snow e Jennie Jieun Lee, passando por algumas lendas das artes aplicadas, como o pioneiro da arte psicodélica Gary Panter.

Neste ano, porém, Fitzpatrick finalmente recebeu todo o espaço da Marlborough Contemporary para expressar seus gostos artísticos particulares em grande escala. Intitulada “Feedback”, a mostra de Fitzpatrick exibiu um “quem é quem” de grandes artistas, como de seu antigo colaborador, Clark, e de Rita Ackermann, Jack Pierson, Richard Prince, Christopher Woll e Cary Loren. Em uma fileira particularmente memorável, trabalhos de David Wojnarowicz, Vito Acconci e William S. Burroughs foram exibidos lado a lado.

A exposição foi focada em trabalhos feitos por artistas em diálogo com colaboradores ou comportamentos que, de alguma maneira, os tiraram de sua tradicional prática de estúdio. Acaso e oportunidade foram as palavras-chave da exposição. A mostra em si refletiu a entrada de Fitzpatrick no mundo da arte e foi emblemática no apelo ao senso de liberdade que ele traz a suas curadorias. Fitzpatrick, que largou o ensino médio e não frequentou um curso de artes, entrou nesse mundo por meio de uma pura e automotivada descoberta, e ele enfatiza isso em suas mostras, oferecendo um ambiente relaxado no qual as pessoas podem beber, passar o tempo e, talvez, descobrir um objeto que mude completamente as suas percepções de tudo. “Feedback” reforçou essa noção com sua peça de abertura, um bar de cerveja completamente funcional feito pelo artista Tom Marioni e intitulado “The Act of Drinking Beer With Friends” (“O ato de beber cerveja com os amigos”, em tradução livre).

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES“Beautiful Boy”, de Lissa Rivera, na ClampArt

A artista, fotógrafa e curadora Lissa Rivera teve um bom ano. Ela se estabeleceu como uma curadora a ser reconhecida com seu trabalho no Museu do Sexo e, em particular, nas exposições que apresentou: “NSFW: Female Gaze”, uma crônica da arte erótica radical feita por artistas mulheres contemporâneas, e “Canon”, uma exposição de retratos do peruano Juan Jose Barboza-Gubo e do norte-americano Andrew Mroczek que documentou peruanos transgêneros que vivem sob a sociedade católica repressora. Ela ajudou a conduzir a transição do Museu do Sexo para um museu de arte, com lentes específicas mas um foco amplo.

Rivera também conduziu a explosão de sua própria carreira de fotógrafa com seu trabalho “Beautiful Boy”. O conjunto de retratos exibido na ClampArt no início deste ano tem, desde então, visitado várias instituições. A história por trás dessas imagens de cores elegantemente compostas é agora uma lenda. O parceiro de Rivera, BJ, compartilhou com ela que ele preferia vestir roupas de mulher. Então, eles decidiram documentar esse lado de BJ em fotografias. Ao explorar as multiplicidades de sua própria identidade de gênero nas fotografias, BJ permite que Rivera subverta as noções tradicionais do relacionamento entre artista e musa. Em vez de um fotógrafo homem e uma musa mulher, Rivera apresenta uma fotógrafa mulher e uma musa que não se conforma com as noções de gênero. Isso é a fotografia trabalhando explicitamente como uma forma de exploração de identidade.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES“Good Thing You Are Not Alone”, de Kaari Upson, no New Museum

Com exposições solo de artistas como Raymond Pettibon, Carol Rama e Lynette Yiadom-Boakye, e a massiva mostra de grupo “Trigger”, o New Museum teve um ano especial. Mas o mais memorável talvez tenha sido a mostra da artista conceitual de Los Angeles Kaari Upson, “Good Thing You Are Not Alone”. Por meio de um extensivo trabalho que abrangeu escultura, desenho, vídeo e instalação, Upson explorou a dissonância cognitiva do desejo consumista pego em um ciclo de consumo de massa.

Ao utilizar o relacionamento com a mãe como base para a tese, Upson instalou uma coleção de bonecas vestindo as roupas que a mãe vestia amontoadas em estruturas que imitavam os corredores de estoque de lojas como Ikea ou Home Depot. Entre essas estruturas havia o vídeo “In Search of the Perfect Double”, em que Upson passeia por um conjunto de casas idênticas em Las Vegas no estilo de uma peça da rede de televisão norte-americana “HGTV”. Com uma tendência para o teatro absurdista, Upson chama atenção para o conceito de novos começos. Em todos os seus trabalhos, a artista explora habilmente a construção familiar e cultural de blocos de identidade.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES“To a Body”, na galeria Shoot the Lobster

Jose Martos, proprietário da Martos Gallery, abriu a galeria Shoot the Lobster como um braço de seu negócio principal com unidades tanto em Los Angeles quanto em Nova York. Os dois espaços recebem exibições com temas fortes, além de performances, pop-ups, ações e outras iniciativas.

A mostra mais recente da unidade de Nova York, “To a Body”, teve a curadoria dos escritores alemães Elisa R. Linn e Lennart Wolff (que foram listados como número dois no ranking da “Art Net” de novos curadores), e ganhou seu título a partir de um poema do italiano Pier Pasolini.

Felizmente, os trabalhos da mostra fizeram jus ao legado desse ícone. Partindo do significado do poema (as palavras de Pasolini ruminavam seu desejo sexual, e faziam isso no raro dialeto de Cirulian, nunca antes utilizado na literatura), a mostra foca no relacionamento entre corpos e linguagem e o papel que a arte pode ter não apenas como o produto do trabalho do artista, mas na formação do artista em si.

A mostra contou com artistas icônicos que contribuíram frequentemente para o nascimento de movimentos inteiros mas não foram justamente reconhecidos em seus papéis nos ditos movimentos. Mary Beth Edelson, por exemplo, tem uma gravura sedutora na mostra. Ela foi uma iniciante no movimento de arte feminista, mas raramente discutida nos círculos contemporâneos.

Mas talvez o maior mérito dessa exibição tenha sido o de exibir o incrível trabalho de Kandis Williams em uma série de colagens e uma instalação de imagens montadas para parecerem plantas em vasos. Williams, entretanto, trouxe um senso real de composição à colagem, e dominou a habilidade da forma de recontextualizar imagens e ideias.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBES”Serialities” e August Sander, na Hauser & Wirth

A Hauser & Wirth adquiriu o arquivo do icônico fotógrafo de retratos documentais alemão August Sander neste ano e, curiosamente, tentou posicionar o artista na linhagem da arte conceitual (a mesma de muitos artistas representados pela galeria).

Apesar de não ser claro se essa classificação é válida, certamente foi interessante tentar olhar para Sander sob essa nova perspectiva. O trabalho de Sander foi introduzido para a coleção de Hauser em uma mostra em grupo, a “Serialities”, que foi organizada pelo vendedor Olivier Renaud-Clement e explorou como os artistas utilizam a repetição para criar narrativas lineares e não lineares.

O trabalho de Sander ocupou papel central na mostra, com foco em sua repetição do uso do retrato para dar uma visão ampla da vida alemã do século 20. As apropriações da artista conceitual Sherrie Levine das fotografias de Sander também foram incluídas. Com trabalhos de Roni Horn, Sophie Calle, Cindy Sherman, Isa Genzken e muitos outros, a mostra exibiu como a repetição é uma prática conceitual em si mesma, mesmo que a intenção do artista não estivesse ali.

Meses mais tarde, Sander teve a sua primeira exposição solo na Hauser. Olhar para as suas imagens como um corpo coeso de trabalho é a melhor maneira de experimentar sua arte. Assim, é possível ver a habilidade de ilustrar uma cultura por meio do retrato de sujeitos de diferentes ocupações, culturas e contextos socioeconômicos.

Reprodução/FORBES

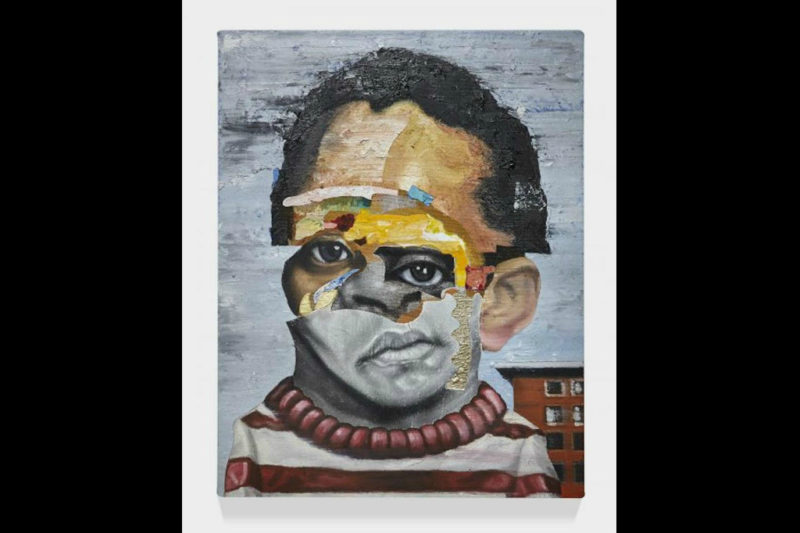

Reprodução/FORBES“On That Faithful Day”, de Nathaniel Mary Quinn, na Half Gallery

O pintor Nathaniel Mary Quinn teve um ano que pode ter sido um divisor de águas em sua carreira. Com uma mostra solo na Rhona Hoffman Gallery e participações em muitas mostras de grupo, o artista com estética de pintura fascinante passou a ser representado tanto pela Salon 94 quanto pela Almine Rech. O início de seu crescimento meteórico, no entanto, foi sua mostra esgotada na Half Gallery, de Bill Powers.

Às vezes evocando tanto o conceitualismo de um artista como John Baldessari quanto o surrealismo grotesco de Francis Bacon, Quinn é, em sua essência, um retratista. Ele pinta pessoas que conhece, ama e/ou vê. Mas é como ele pinta o sujeito que importa. Quinn recria faces humanas por meio de várias referências visuais. Ele quebra a face em arquétipos que, então, colocados juntos em um ato de simbiose resultam em um retrato que expõe toda a alma do retratado. Quinn aborda a arte com emoção, sensibilidade e coragem. Seu sucesso pode ser fruto de sua honestidade radical. Ele encontrou a sua arte de uma maneira autêntica, e o mercado o está recompensando justamente. Com uma mostra solo sendo preparada, Quinn pode se tornar o seu pintor favorito em breve.

Reprodução/FORBES

Reprodução/FORBESFrancisco Goya, Sergei Eisenstein e Robert Longo no Brooklyn Museum

Inicialmente, pode não fazer muito sentido o fato de esses artistas estarem juntos, já que não há qualquer conexão temática entre eles. Porém, exibindo pinturas de Goya, filmes de Eisenstein e desenhos de carvão de Longo, a mostra examina como todos os artistas olharam para os períodos politicamente turbulentos sob os quais estavam trabalhando e trocaram a cobertura jornalística por impressões pessoais dos eventos que os cercaram. A exposição foi uma ode tocante à habilidade da arte de fazer mais do que nos mostrar o mundo, mas de sombrear as nossas impressões sobre ele e de informar e fazer progredir posições culturais.

O trabalho de Goya, com sua melancolia gótica, oferece uma visão desesperançosa do mundo que não deixa de trazer uma beleza mística. A força militar da União Soviética é encontrada em imagens de Eisenstein que são apresentadas de uma maneira a oferecer uma certa reafirmação mas, também, crítica. É possível detectar que Eisenstein, que teve de trabalhar sob as condutas soviéticas, criticou seu país das maneiras mais sutis: é possível notar, por exemplo, a natureza fálica do navio de combate em “Battleship Potempkin”. A visão de Longo do mundo é, na verdade, um pouco mais esperançosa. Há buracos de balas e bandeiras norte-americanas solitárias, mas há também representações de eventos que unem o povo, como futebol americano, ativismo e celebração.

“Kinetic Painting”, de Carolee Schneeman, no MoMA PS1

O movimento feminista “#metoo” foi algo inevitável e a conscientização que ele trouxe poderá ser sentida na cultura por muito tempo. No meio artístico, especificamente, tem sido espetacular assistir a ícones originais da arte sexual feminista, como Marilyn Minter, Betty Tompkins, Judith Bernstein e Carolee Schneeman, tornarem-se uma espécie de novo padrão.

Essas artistas foram evitadas durante o início de suas carreiras. O mundo masculino e branco não levava seu trabalho a sério, provavelmente porque se sentia ameaçado por representações de confronto do sexo por artistas mulheres. Representantes femininas tradicionais das artes também evitaram essas artistas, pois seu feminismo da primeira e segunda ondas considerava o trabalho libidinal dessa nova geração explorador e antitético para os valores feministas. Mas tudo isso mudou.

Nas terceiras e quartas ondas, essas artistas e outras viram seus preços subirem e sua influência cultural crescer. Marilyn Minter foi o tema de uma gloriosa exposição solo no Brooklyn Museum no ano passado, Betty Tompkins teve exposições solo no PPOW e na Marlborough Gallery neste ano e Judith Bernstein foi o tema de uma exposição solo no Drawing Center. E, finalmente, Carolee Schneeman, que está atualmente em exibição no MoMA PS1, em um dos trabalhos de corpos mais poderosos de todos os tempos.

Schneeman é o tipo de artista que pode fazer um aspirante dizer: “Se eu pudesse ser apenas 0,000001% tão bom quanto isso, terá valido a pena”. Mestre na pintura, fotógrafa fascinante e experimentalista aventureira que redefiniu o uso do corpo como material cru em vídeos, performances e instalações, ela nos deixa atônitos diante da sua capacidade de se adequar a incontáveis meios.

Uma das maravilhosas peculiaridades da exibição é olhar de volta para esses trabalhos, agora reconhecidos, e entender que muito disso foi ridicularizado com desprezo da crítica quando exibido ao público pela primeira vez.

Há autorretratos fotográficos fragmentados em preto e branco em que Schneeman utilizou seu próprio corpo como reservatório de abstração e beleza. “Meat Joy”, uma série performática capturada em fotografias, exibe homens e mulheres de diferentes raças rolando em meio a pilhas de peixe e carne ao som de rock psicodélico. A intenção era capturar a unificação de diferentes humanos em relação à repulsa mútua sobre a Guerra do Vietnã, o que ilustra a incrível habilidade da artista de inclinar-se para a política sem sacrificar sua propensão por estéticas fortes e confrontadoras. Com Schneeman, tem-se a sensação de que a arte vem em primeiro lugar e que nela as pessoas irão encontrar ideais políticos.

Schneeman é o tipo de artista que a cultura precisou alcançar e apenas agora foi revelada como tendo uma influência incalculável sobre a arte contemporânea, o cinema, a fotografia, o feminismo e a positividade sexual.

Copyright Forbes Brasil. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, total ou parcial, do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, impresso ou digital, sem prévia autorização, por escrito, da Forbes Brasil ([email protected]).